من ذاكرةِ جوائحِ جفافِ مغربِ 1945

عبر تاريخه كما تذكر المصادر الاخبارية على الأقل منذ العصر الوسيط، كان المغرب دورياً وجهاً لوجه مع جوائح طبيعية كانت بضرر بليغ على موارده ووضعه الديمغرافي لشدة فتكها بكل شيء. يكفي أن ما عرف عند المغاربة منذ هذه الفترة بالطاعون كان يدفعهم أحياناً لبيع ابناءهم وأنفسهم هرباً من الهلاك جوعاً، كما جاء في دراسات تاريخية مغربية قاربت الموضوع في علاقته بالعصر الحديث.

وحول ما أصاب مغرب نهاية القرن التاسع عشر من آفات ارتبطت بفترات جفاف نتجت عنها مجاعات رهيبة، يكفي التأمل فيما جاء في نص معاصر رصد ما حصل: “قد وقع الجوع الشديد..وصار الغلاء الكثير في الجنوب..واشتد الجوع على الناس حتى يأكل الناس الحشيش والربيع والنبات والنخل..، ومات جل الناس بالجوع في الطرقات ..وافترق جل الآباء عن أولادهم وهربوا عنهم وكذلك أزواجهم..من شدة ما نزل..حتى أن بعضهم يأكل بعضاً, وقد يجد الناس دياراً واقفة وأهلها في داخلها ماتوا كلهم .. وأكلت الناس الجيف والميتة.. من شدة القحط والجوع. وهربت الأقوام للجبال ومواضع العيون والأشجار..وكثر الهرج والقتال بين الناس يقطعون الطرق ويهجمون على المنازل.”

وفي علاقة بفترة البلاد المعاصرة تحديداً زمن الحماية الفرنسية، تعرض المغرب لمجاعات ارتبطت بوضع جفاف، يتبين أنه بنيوياً لِما أوردته المصادر عنه منذ العصر الوسيط. ولعل جفاف مغرب النصف الأول من القرن الماضي تقاسمته ثلاثة محطات، ما حصل بعد سنة من معاهدة فاس وما شهدته البلاد نهاية الثلاثينات منه وقد عرف ب”السنة المخيفة”، لِما كانت عليه المواد الغذائية من نقص كبير بسبب الجفاف.

أما حدث أربعينات القرن الماضي أو المجاعة ثالث ما ضرب البلاد خلال نصفه الأول، فقد كان نتاج جفاف قاتل ورد عنه أنه رغم تكرار المغاربة لصلاة الاستسقاء لم ينزل المطر. فقلت مساحات الزرع والماء في الأودية والآبار والعيون، وتضررت الماشية واصيبت بأمراض أتت على قطعان كبيرة منها. مجاعة تحضر في ذاكرة المغاربة بإسم”عام البون” و”عام بوهيوف” و”عام خمسة وأربعين” في اشارة لـ 1945، حيث أواخر جحيم حرب عالمية ثانية كانت بخطر وتأثير شديد على عدة مستويات عمقتها عملية نقل مواد غذائية الى جبهات قتال بفرنسا في اطار ما عرف ب”مجهود الحرب”. واقع كان بأثر بليغ على وضع المغاربة الغذائي والاجتماعي والصحي، لشدة ما حصل من جوع عصف بجهات البلاد مع تفاوتات محدودة.

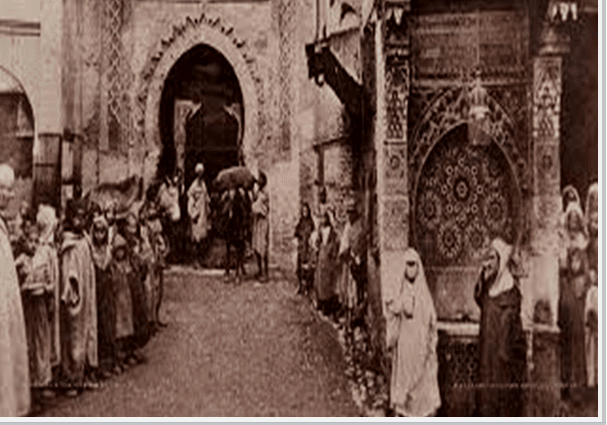

ولقلة قوت المغاربة بالبوادي- يصعب تكوين فكرة شافية عنها بخلاف المدن إثر ما حصل من مجاعة، في غياب وثائق من شأنها تسهيل تتبع الأمر- هاجر منهم عدد كبير باتجاه مدن، ظهرت بها مراكز توزيع الخبز و”الحريرة”، حيث كان يتم اطعام الناس وهم صفوفاً أمامها، نفس الشيء ما حصل مع توزيع قدر بسيط من الحبوب عليهم. وكان مما ترتب عن هذه المجاعة من شدة وقعها جملة أوبئة بسبب ضعف المغاربة الفزيولوجي، حيث ظهر وباء “الحمى الراجعة” التي تسربت من حدود البلاد الشرقية. ومقابل حوالي خمسين ألف من المغاربة الذين توفوا بسبب مجاعة 1944، كان عدد من توفوا منهم بسبب مجاعة عام “بوهيوف” حوالي ثلاثمائة ألف. وفي نص عن الجائحة ورد:”كانت هذه السنة جافة.. قاسى المغرب فيها شدائد وألونا من المصائب جوعاً وعرياً.”

ولعل من شدة قسوة هذه المجاعة، باتت بالنسبة للمغاربة حدثاً لتحقيب زمنهم، فنجد في الرواية الشفوية من يقول هذا وقع قبل”عام الجوع” وذلك وقع بعدها. والثابت من خلال دراسات تاريخية ومناخية أن سنوات 1944- 1945 كانتا شديدة القحط، وزاد من تأزيم الوضع ما أصاب البلاد من أسراب جراد عبر الجنوب باتجاه الشمال أتت على ما كان من يابس. ولم تسلم حتى الماشية من المرض بسبب ظروف صعبة مناخيا، خاصة ما عرف ب”جدري الغنم” الذي شمل عدة مناطق من البلاد.

ويصعب القفز عما كان للحرب العالمية الثانية من أثر في ما حصل، فخصاص جبهات القتال الفرنسية بأروبا جعل المغرب يساهم في توفير مواد غذائية داعمة في اطار ما عرف ب”المجهود الحربي الفرنسي”، ما أثر بشكل كبير على مخزونه من الحبوب بعدما أقدمت سلطات الحماية الفرنسية، على إفراغ ما كان بالبوادي من كميات مدخرة لدى الفلاحين. وعلى اثر ما حصل من جفاف خلال هذه السنة الرهيبة وبسبب ندرة المواد الفلاحية ارتفعت أسعارها، حيث يذكر نص معاصر حول هذه الجائحة:”كان الغلاء المفرط الشديد سنة 1945، حيث بلغت الخبزة من الشعير الذي هو جل معيشة أهل.. نحو ألف فرنك.”

وقد دفع وضع المغرب هذا بسبب المجاعة، لجملة اجراءات ادارية أقدمت عليها سلطات الحماية الفرنسية في اطار ما عرف ب”مكافحة الجوع”. منها تحرير سوق الغنم من أجل استغلال لحومها قبل هلاكها كما ورد في دراسات حديثة، وثانيا ما عرف ب”معجزة القمح” وهو ما ارتبط بعملية توزيع هذه المادة ومعها أيضاً الخبز و”الحريرة”. مع أهمية الاشارة لِما حصل بسبب ظروف مناخية واجتماعية صعبة، من نزوح وهرب من منطقة لأخرى ومن جبال وبوادي الى مدن. بحيث ورد في دراسات ذات صلة أن أعداد كبيرة من أهل الريف هاجرت باتجاه فاس غير مبالية بحدود فاصلة بين منطقة خليفية في الشمال ومنطقة سلطانية في الجنوب، ونفس الشيء من الهجرة سجل من مناطق الجنوب باتجاه الرباط والقنيطرة وغيرها.

وورد أنه بسبب ما حصل من أوبئة اثر هذه المجاعة، كان الموتى من المغاربة يتساقطون بين طرقات المدن وفي ضواحيها، وعلى مسافات طرقات رابطة بين مدن وبوادي لدرجة قيل أن الكلاب كانت تنهش جثثهم دون قدرة على تدخل. مع أهمية الاشارة الى أنه ليست هناك أرقام دقيقة لمن هلك، بسبب هذه المجاعة الرهيبة.[1] والى حين أرشيف شاف وكاف لمقاربة الموضوع وفهم ما عاشه المغرب وعانى منه المغاربة خلال هذه الفترة، من المفيد الاشارة لوثيقة هامة بعنوان “قحط في المغرب معركة الحنطة”، وقد نشرت بالمنطقة الخليفية تحديدا بتطوان بعد سنة من الجائحة، لا شك أنها ارتبطت بالسلطات الاسبانية وباستعلاماتها التي سمحت بتداولها بين الناس لتلميع صورتها على حساب فرنسا. ومن الاشارات التي يمكن التقاطها منها ما ورد حول نزيف بشري حصل من بلاد الريف باتجاه مدن الشمال، فضلاً عما تضمنته الوثيقة حول تأخر أمطار سنة 1944 وجفاف 1945 الذي قالت عنه أنه لم يعهد له مثيل، دون إغفالها لظروف حرب عالمية ثانية كانت بمصائب وبأثر شديد على بلاد وعباد.

ختاماً وابرازاً لشدة ما حصل بسبب مجاعة 1945، ورد في نصوص بحث مغربية أن مغاربة هذه الفترة لم يجدوا أمامهم سوى الطبيعة فضاءً رحباً للبحث عن أقواتهم، من جذور نباتات وما كانت تحتويه الأرض من مواد مثلما يعرف ب”الترفاس”(شبيه ب”البطاطس) وكان بانتشار واسع غرب البلاد وبغابة المعمورة خاصة ولا يزال. فضلاً عما كانوا يقتاتون منه بمناطق جبلية يكثر بها نبات “الدوم” وخاصة جذور هذا النبات ومكونه الداخلي، ما ينتشر في مناطق جبلية ويعرف ب”الجمار”. ناهيك عما اقتاته المغاربة بسبب هذه الجائحة من نباتات مثل “كًرنينة” و”حميضة” و”خبيزة”، مع ثمار شجرية غابوية مثل”الخروب” و”البلوط” وغيرهما. وجدير بالاشارة الى أنه في مثل هذه الظروف الصعبة كان المغاربة يجدون في أسراب الجراد التي تضرب البلاد موازاة عادة مع الجفاف وجبة اتسع نطاقها، بحيث كان يجمع في أكياس ثم يطبخ مع الماء والملح وينشر لتجفيفه قبل أن يصبح جاهزاً للأكل.

عبد السلام انويكة

مركز ابن بري للدراسات والأبحاث وحماية التراث